■ 李依桐

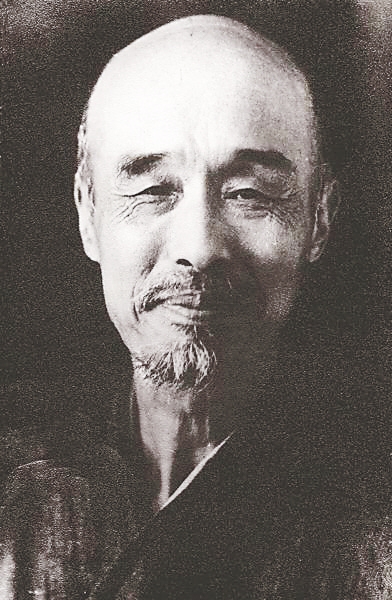

李叔同生于1880年,1942年去世,享年62岁。他在艺术上成就卓著,在诗词歌赋、美术乐曲等领域都颇负盛名。“中华老大帝国,非变法无以图存。”这是18岁的李叔同发出的感慨。年轻时他就是心系祖国命运的青年。1901年,李叔同考入了南洋公学,由蔡元培担任总指导。提倡民主,宣传新学的进步思想时刻影响着李叔同,他也被认为是蔡元培的得意门生之一(其他人还有邵力子、黄炎培、谢无量等)。1905年,他东渡日本求学,在日本上野美术学校学习油画,同时也在其他艺术学校学习钢琴,成为早期受到西方文化教育的中国知识分子。

目前文献记载我国学校设立的钢琴科最早能追溯到19世纪末期。当时南京的学校首次设立钢琴科。随后,上海中西女塾建立,将现代音乐教育作为主要教学内容。

19世纪末期,维新运动失败,越来越多的中国人认为,只有学习发达国家的现代化科学与建立强大的军队才可挽救落后的中国。在这种背景下,新式学堂相继创建、现代化报社开始成立、各式各样的文化社团呈现出新气象。

在这当中最受关注的则是新式学堂所设立的乐歌课。由西方引进的钢琴更是成为课堂音乐教学不可或缺的工具,学生利用钢琴进行演奏。一时间西洋钢琴文化成为社会的潮流。20世纪初,浙江师范学校设立的音乐专修科令钢琴在我国的影响力进一步加深。据记载,这所学校“拥有当时中国最先进的钢琴教学条件,专门为学生配备百台风琴,每一个课程都使用五线谱,培养出大批享誉中外的艺术人才。其中最知名的就是丰子恺”。

1912年李叔同留学归国后,先后担任北京高等工业学堂、上海城东女学等学校的音乐教授,积极推动中西文化的交流与融合。1913年,李叔同出任浙江师范学院的音乐教师,之后又在其他学校兼职教员。他上钢琴课时对学生的要求十分严格,并且每次上课时都要向学生教授西洋乐器知识,日积月累,他发表了《西洋乐器种类概说》这篇论文。学生每星期“还课”的时候,他会在本上标记“佳”“尚佳”或“尚可”等字。在多年的教学生涯之中,他都认为任何一种教育行为的开展都应该以人为本,这样对学生的尊重才可以被体现出来。

在钢琴教学中,李叔同非常认真执着,他总是会把新课先弹一遍给学生听,然后让学生课后自己练习,务必一周后弹熟给他听。

对于每一位学生的弹琴进程,李叔同十分熟悉,他可以在学生一进琴房的时候就立刻把谱子翻到学生学习的那一课。丰子恺回忆:

我坐在大风琴旁,悄悄地抽了一口大气,然后就开始弹奏了。先生不逼近我,也不监督我的手指,而是斜立在离开我数步的桌旁。……但我却知他的眼睛是不绝的斜注我的手指的,因为不但遇到按错一个键的时候他知道,用错了一根手指时,他的头便急速回转,向我一看,这一看便表示不通过……先生用平和而严肃的语调低声向我说“下次再还”,于是我只得起身离琴,仍旧带着心中这块沉重的大石头而走出教室,再去加上刻苦练琴的功夫。

以上的这些回忆形象再现了李叔同上课时的样子,展现了李叔同高超的钢琴造诣和认真的教学态度。李叔同意识到钢琴数量少导致学生缺少练琴的机会,阻碍学生钢琴技艺提升,故此他千方百计说服校长采购更多的钢琴,终于让学校又添购了几台钢琴。

古人说:“教,上所施,下所效也。”“严师出高徒”,李叔同的嫡传弟子和再传弟子后来都为我国的音乐教育事业作出了巨大贡献。

李叔同不仅自己在诸多艺术领域有着高超的造诣,而且为中国的音乐教育事业呕心沥血。他“以我为主”“为我所用”的教学理念,为钢琴艺术的本土化奠定了良好的基础。我们至今仍能从中得到一些启示。

(据《光明日报》,有删节。)