1994年,我在深圳一家影视刊社打工。看了这部电影,观感发在自家刊物上,题目《别恋钢琴》。一晃,近三十个春秋。

宅了近三年,主要干一件事,学琴。近日连看几部与钢琴相关的片子,包括重观、再感、又写。

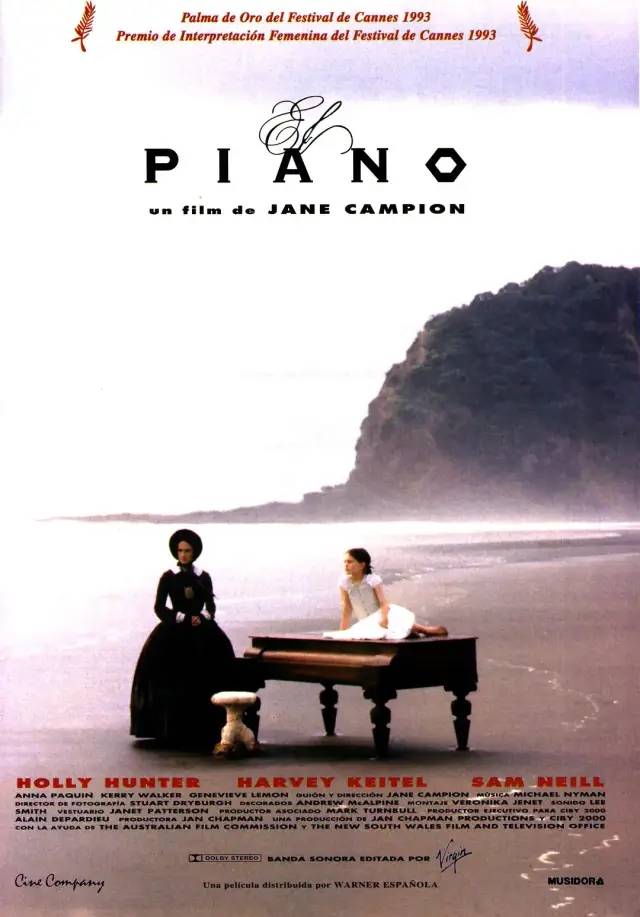

该片获1993年第46届戛纳电影节金棕榈大奖,导演简.坎皮恩。故事发生在19世纪中叶,主要地点新西兰,毛利人居住区。基本情节是千百年的老套路:一个女人与两个男人的情感纠葛,旧瓶装新酒。

两回观影,年龄阅历和处境心态迥异,联想和思考自然有别。想起卡尔维诺的话语:“一部经典作品是一本每次重读都像初读那样带来发现的书。”

经典书籍如此,经典影片亦然。先谈谈新观感,再审视旧文的思想印迹。

从片中母女对话可知,哑女艾达未婚,却有了女儿,在清教背景的英国社会中,当属大逆不道有辱家风。

19世纪初浪漫主义思源兴起,拜伦、雪莱等惊世骇俗放浪不羁的诗人虽名噪一时,但在世人眼里就是流氓加才子,终究不得善待。而1866年之前的澳洲,主要是英国流放罪犯的殖民地。

艾达带着私生女,从英国不远万里嫁到这里,多少有放逐的意思。她带着一台三角钢琴,自小习琴,识文断字,想必家境不错,至少中产阶级出身。她眼神漠然,心如止水,唯一的精神寄托是钢琴和女儿。

要嫁的男人斯图尔特居然不见踪影,将可怜的母女扔在海滩上一夜,没心没肺。没入门,心就拔凉拔凉了。次日,他才带着一帮土著来搬东西,不理女孩的言辞和艾达的纸条,扔下女人的命根子嫁妆。

不当吃不当喝的玩意儿,要它作甚,压根不把对方的精神需求当回事。艾达频频回首,那架琴和她的心一样,在海风中孤苦无依。

回到村里失魂落魄,跑去恳求丈夫的白人朋友贝恩斯。这人嘴硬心软,到底还是带她们去了海边。看到弹琴的艾达之陶醉和欢乐,心有所动,用80亩土地换了那架琴,搁在自家,附带条件是让艾达教他。

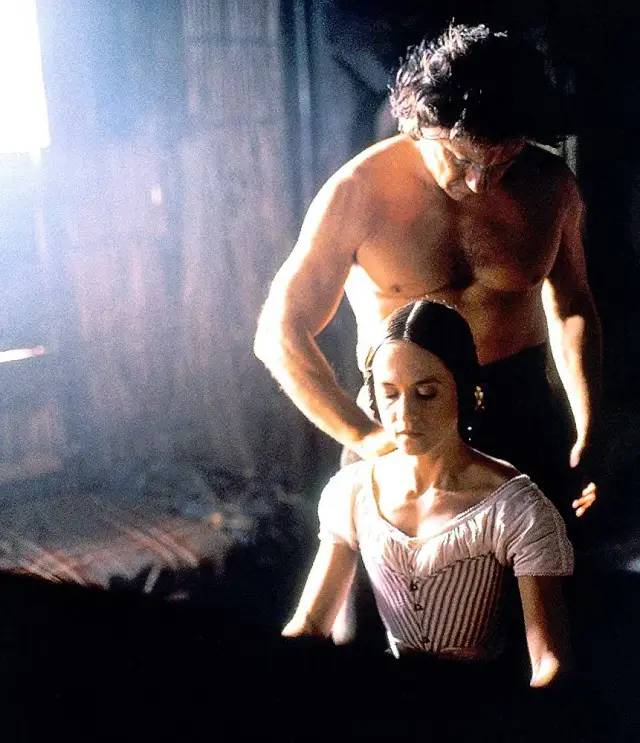

很明显,这家伙起了色心。艾达不肯,丈夫命令必须去。钢琴课上,大老粗动手动脚上摸下窥,委琐下流之极。艾达委曲求全,一再迁就,直至上床。为何?

一次一个、五个、十个键,用肉体换回琴!殊料这个文盲竟被音乐唤醒良知,萌生愧意,主动把琴白白送还。

这一下,艾达被莽汉的温情体恤深深打动。好不容易,琴抬回来了,心却留在那间深林木屋,弹着弹着,猛然回头,没了那个五大三粗的听者,若有所失。私下跑去,和卧床不起苦相思的贝恩斯肌肤相亲,此时不同彼时,动了真情。

当然不能带女儿。于是,小女孩诅咒着去向继父告发。九岁的孩子不解风情,不知利害深浅。

按说,有文化的斯图尔特看上去顺眼得多,言谈举止比额头纹身的贝恩斯文雅得体。在教堂举行婚礼后,一直没有强求冰冷的艾达与其温存,想用时日捂热女人的心身。

然而,骨子里的他,却是极其自私贪婪的主儿。用琴换地时,艾达悲愤交加,“那是我的琴!”他不以为然,人都是我的,何况琴?

此人不但贪婪,还很卑鄙龌龊,此话怎讲?或许是母亲的代言人,女孩很饶舌,之前无意提及钢琴课的真相——从板缝中瞄见。戴绿帽的丈夫跑去亲眼目睹,却没吱声发作。

我推测:一是以其价值观,自觉那琴换80亩好地,对方亏了,想在女人身上找补,成交!二是他强迫妻子去的,二人生情,怨谁?

琴既拿回来,交易完成,妻子再送上门,自己就亏大发了。钉门封窗,禁足,休想!直把女人逼得精神失常,披头散发半夜弹琴,投怀送抱极尽温柔,应是梦游中把他当成那个男人。

心软了,解禁,信任你,不去找他?艾达点头应承。一转身,立马差遣女儿送去一个琴键,背面留字表露心迹。不太明白,贝恩斯不识字啊。人小鬼大的丫头,中途改道送到继父手上。他忍无可忍,暴雨倾盆中抓狂,剁了艾达的右手食指,命女孩送呈奸夫。

这人实际而精明,绝不会为私情搭上自己的命,此处虽蛮荒,并非法外之地。他从女人眼神中似听到她决绝的心声,不会回头,无可挽留。

故此,深夜用枪指着仇人的脑门,没扣扳机,气急败坏命其带着贱妇远离,不是发善心成全二人,只是维护自己的颜面。有钱有地,什么样的女人娶不到。

多年前,我尚在看山非山、看水非水的认知阶段,啥事都想整出个微言大义。旧文中论及最后琴沉大海的突兀一场:“这架钢琴知道的事太多了,触物生情,难免成为一种心理负担,不如把它与旧生活一道埋进海底”。此乃喻意:女主人不再受钢琴主宰,她终于奋力挣脱出来,没被拖进死亡的深渊。

现在来看,过度诠释,没那么复杂深奥。独木舟承载不了,闹不好琴和人都没了。有了爱情,钢琴已非生命中的唯一,自然要舍琴求生,保住一家三口的性命和未来的美好生活。贝恩斯不顾危险坚持带琴,她说“已经没用了”。什么用处?活下去的心灵支撑点和精神避难处。

当她被绳索冷不防拖入海中,随着钢琴下沉挣扎时,画外音蹦出几个词和一句话:“死亡、机遇、惊喜,意志选择了生命”,可以视为艾达这趟远嫁的浓缩概括:心如死灰、遇到有情人、唤醒生机、自我选择,虽然付出一个嗜琴如命者的指头代价,观众也觉得划算。“哀莫大于心死”。

这部电影有几点令人深思:两个男人的对比。有文化有知识,不等于有善心有美德。在贝恩斯粗俗外表的比照中,斯图尔特的文雅礼貌,只是一种假象和面具,掩盖着实用至上、唯利是图的薄情寡恩,一个货真价实的大俗人,没有精神维度。

他无法理解钢琴之于艾达的生趣和精神意义,关键在于不尊重对方的心理和独立人格。残暴挥斧之后,他迸出一句心声:我只是斩断了你的翅膀!他只能占有艾达的身体,不会博得爱心。

灵与肉的关系。艾达也真够可怜,别无所求,只要允许和尊重她对钢琴和音乐的拥有和热爱,就有了活着的理由和快乐。为此,可以屈辱违心地出卖肉体,灵与肉既对立且共存,有多拧巴?

难以想象,假如贝恩斯没有改邪归正,她用一次次“不道德的交易”最终换回了琴,会弹出什么样的乐曲?人是有记忆的呀。

音乐的感化。音乐作用于心灵的前提是,有灵魂有情感的乐音才能打动人心。一个哑女,经历了刻骨铭心的情海沉浮,所有的心声和情愫,只能诉诸于琴键。

片中毛利女人们议论:她的琴声有灵魂和感情,令人可怕!唯此,贝恩斯方会在音乐的充沛情感洗礼中,获得灵魂的新生和救赎。

尽管如此,也只对智商不高的性情中人奏效,而对精于算计情商为零的斯图尔特来说,再动听美妙的音乐艺术,都是对牛弹琴无动于衷。

这种人,比五音不全者更加乐盲——没有可以共鸣的心灵空间。那里被横流的物欲塞得满满当当,一心钻在钱眼里。

爱和被爱是相互救赎的。贝恩斯占了几回便宜之后,感觉自己像个“嫖客”,对方是无奈而冰冷的。他需要正常的情爱,不止于生理满足。

艾达的软弱无奈,亦令他动了恻隐之心,怜香惜玉起来,不再欺负一个弱女子,不落忍。正是这种尊重女性的人性光亮,点燃了艾达的灰冷之心。

艾达用音乐无意间按动了贝恩斯的人性之键,贝恩斯则用温软之心撩动了艾达的情爱之弦。他们都得救了,靠着对对方的爱心和善意。

用真心去爱人,实际上也是自救。反之,同理。